Karl Genzel

Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Maurer und Bildhauer

Karl Genzel (1871-1925) war Insasse mehrerer psychiatrischer Anstalten und ein Holzschnitzer, dessen Werke unter dem Pseudonym Karl Brendel von dem Psychiater Hans Prinzhorn 1922 in sein Buch Bildnerei der Geisteskranken aufgenommen wurde.

Leben

Karl Genzel wurde in Mühlhausen (Thüringen) als Sohn eines Bauvogt und Fuhrunternehmers geboren. Dort wuchs er gemeinsam mit drei Brüdern und fünf Schwestern auf. Eine Schulausbildung erhielt er von sechs bis 14 Jahren und absolvierte danach eine Maurerlehre. Nach seiner Ausbildung war er unter anderem in Lothringen und Westfalen tätig. Zudem behauptete Brendel, nicht nur als Maurer tätig gewesen zu sein, sondern auch als Stuckateur und als Former in Stahlwerken (Prinzhorn 1922, S. 122).

Wegen Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Kuppelei und Widerstand gegen die Staatsgewalt wurde Genzel ab 1892 zu Geldstrafen oder Gefängnis verurteilt (Prinzhorn 1922, S. 122). Dennoch lernte er seine Frau kennen (eine Witwe mit zwei Kindern), die er 1895 heiratete. Gemeinsam zogen sie nach Bochum, wo auch seine vier Töchter aufwuchsen (geb. 1897, 1898, 1900, 1903; Prinzhorn 1922, S. 129).

Durch einen Arbeitsunfall erlitt Genzel im Jahr 1900 eine schwere Verletzung an seinem linken Oberschenkel. Zwei Jahre später musste sein Bein amputiert werden. Im selben Jahr (1902) wurde seine Ehe geschieden, da ihm Gewalttaten und eine Schlägerei mit dem Sohn seiner Frau vorgeworfen wurden. Anschließend schlug er sich als Hausierer durch. Dabei gelangte er bis nach Lothringen, wo er 1906 aufgrund von Bettelei und Körperverletzung verhaftet wurde. Nach seiner Verhaftung verlegte man ihn aufgrund psychischer Auffälligkeiten in die Rheinische Provinzial-Irrenheilanstalt Merzig und dann in die Provinzial-Heilanstalt Lengerich. Hier erhielt er 1907 die Diagnose „Dementia praecox“ und wurde von dort in die Provinzial-Heilanstalt Eickelborn bei Lippstadt eingewiesen (Brand-Claussen 1997, S. 222).

1924 floh er aus der Anstalt und kam bei Verwandten in Mülhausen unter. Von dort wurde er nach einem Schlaganfall wieder zurück nach Eickelborn gebracht. Dort verstarb Karl Genzel sechs Monate später, am 21. August 1925 (Prinzhorn 1922, S. 122).

Künstlerische Werk

Bevor Genzel das Holzschnitzen für sich entdeckte, fiel er in der Provinzial-Heilanstalt Eickelborn durch eigensinnige Verhaltensweisen auf. Ruhige und euphorische Phasen wechselten sich ab, teils geprägt von halluzinatorischen Erlebnissen, Zorn, Gewalt und Freiheitsbegehren. Mitunter lag er auch tagelang im Bett, las die Bibel und blieb isoliert. Bettina Brand-Claussen (1997, S. 254) resümiert, Genzel füllte in seiner Zelle „Hefte und Blätter mit Texten und Zeichnungen, tobt im Wahn gegen Verfolger und nackte Frauen, klebt geschickt Tüten, durchblättert Zeitschriften, formt Figuren aus gekautem Brot, schält Weiden, verziert Hausschuhe, […] wütet gegen die Unfreiheit, bleibt tagelang im Bett liegen, philosophiert, liest die Bibel, streitet, schlägt, schnitzt, [...] jahrzehntelang“.

Genzels erste Holzschnitzereien waren flache Skulpturen mit durchmusterten Rändern. Diese bemalte oder lackierte er nachträglich. Zu seinen Sujets zählten etwa Fabelwesen oder auch eigene religiöse Vorstellungen. Ein besonderes Charakteristikum seiner Arbeiten besteht darin, dass seine Figuren häufig sowohl weilbliche als auch männliche Geschlechtsteile zeigen. Genzel beschrieb seine Tätigkeit folgendermaßen: „Wenn ich ein Stück Holz vor mir habe, dann ist da drin eine Hypnose - folge ich der, so wird etwas draus - sonst aber gibt es einen Streit“ (zitiert nach Siemeister 2013, S. 261). Prinzhorn fand 24 Skulpturen und acht Zeichnungen von Genzel, die sich heute im Museum Sammlung Prinzhorn in Heidelberg befinden.

Eines seiner Werke (Kuh, die auf katholisch geht; bzw. nach Prinzhorn: Bescheidenes Tier; 10,2 x 14,4 cm; siehe Profilbild) fertigte Genzel vor 1921 aus einem alten Möbelstück an. Durch seine Hörner und großen Ohren könnte es sich um ein Rind handeln, das auf den Vorderbeinen kniet (Prinzhorn 1922, S. 134). Auffällig ist auch die Formlosigkeit der Beine und des Leibs, was eher an ein Insekt erinnert. Die obere Linie des Rückens geht bis zum Kopf durch und wird nur durch die Abbildung des Kopfes unterbrochen. Betrachtet man die Mimik, könnte ein staunender oder stutzig wirkender Ausdruck erkennbar sein, da die Augen aufgerissen und die Nasenlöcher weit geöffnet sind (Prinzhorn 1922, S. 134 ff.). Prinzhorn beschreibt dieses und weitere Werke als kindlich, da es Tierbildern von Kindern ähnele (Prinzhorn 1922, S. 136). Weitere Werke von Genzel besitzen genauere Konturen und zeigen deutlich die Geschlechtsteile der Wesen.

Rezeption

Neben den von Prinzhorn gefundenen Skulpturen und Zeichnungen existieren noch zwei mit Bleistift eng beschriebene Hefte und 30 weitere einzelne Bilder und Blätter (Prinzhorn 1922, S. 125 ff.). In einem dieser Hefte schrieb Genzel: „Eine frage, so auch aile Tiere sind mit menschlichem Geiste verwant, aber bloß darin da der menschliche Geist wirksamer an die Tiere herraufzieht zu tun der menschliche Laute (?) zu leben zu einsicht die Tiere im geiste seele un schult in Menschen verstehen zu beurteilen die Tiere auf Erden flir gewitterscheun wie Menschliches gehof an die Tiere der geist for Menschen aus der land Tier ein hegt ... “ (Prinzhorn 1922, S. 127). Prinzhorn folgerte, dass es sich um Texte handelt, deren „Wortgewirr“ unleserlich sei und und keine Struktur habe. Zwei Werke von Genzel wurden von den Nationalsozialisten 1937 auf der Propaganda-Ausstellung „Entartete Kunst“ gezeigt.

1922 bezeichnete Prinzhorn Genzels Werke sowohl als „seltsam“ als auch als „eindringlich“ und sah Ähnlichkeiten mit früher afrikanischer Kunst (vgl. dazu Brand-Claussen 2020). Bettina Brand-Claussen (1997, S. 219) gibt an, die Skulpturen aus Holz seien zwar grob und kantig, aber auch weich, schwellend, fein und vielgliedrig. Thomas Röske (2007, S. 179) beschrieb einige typische Schnitzereien von Genzel, darunter die berühmten „Kopffüßler“, als Zwitterwesen, in denen „die Spannungen der Geschlechter ausgeglichen sein sollen“. Röske merkt an, dass Prinzhorn manche Werke als „dermaßen „widerlich"" empfand, „dass er nur den Oberkörper abbildete“ (Röske 2007, S. 179). Genzels Holzskulpturen seien wohl auf seine biographischen Erfahrungen und auch seine psychotischen Erlebnisweisen zurückzuführen.

Literatur

Brand-Claussen, B. (1997): „KnochenWeltMuseumTheater“. Holzskulpturen von Karl Genzel aus der Prinzhorn-Sammlung. In: Ingried Brugger u. a. (Hg.): Kunst & Wahn. Köln: DuMont, S. 218-239.

Brand-Claussen, B. (2020): Der Blick auf das Fremde. Karl Genzels Schnitzwerk und die Stammeskunst. In: Beyme, I. von; T. Röske (Hg.): Einführung in die Sammlung Prinzhorn. Heidelberg: Museum Sammlung Prinzhorn, S. 36-37.

Prinzhorn, H. (1922) : Bildnerei der Geisteskranken. Springer, Berlin/ Heidelberg

Roeske, T. (2007): Lust und Leid – sexuelle und erotische Motive in Werken der Sammlung Prinzhorn. In: H. Förstl, E. Boehlke, P. Heuser, (Hg.): Licht und Schatten. 39. Jahrestagung der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychopathologie des Ausdrucks. Berlin: DGPA, S. 169-180.

Siemeister, E. (2013): Körperaufführung (Performance) „Sim-sa-la-Bim“. In: T. Fuchs, I. Jàdi, B. Brand-Claussen, C. Mundt (Hg.): Wahn Welt Bild. Die Sammlung Prinzhorn. Beiträge zur Museumseröffnung. Heidelberg: Springer, S. 257-274.

Isabell Klein

Foto: Kuh, die auf katholisch geht; Museum Sammlung Prinzhorn, Inv. Nr. 108. Quelle Wikimedia / Lizenz: public domain..

Bruckmann, Ludger

Aktivist der humanistischen Antipsychiatrie

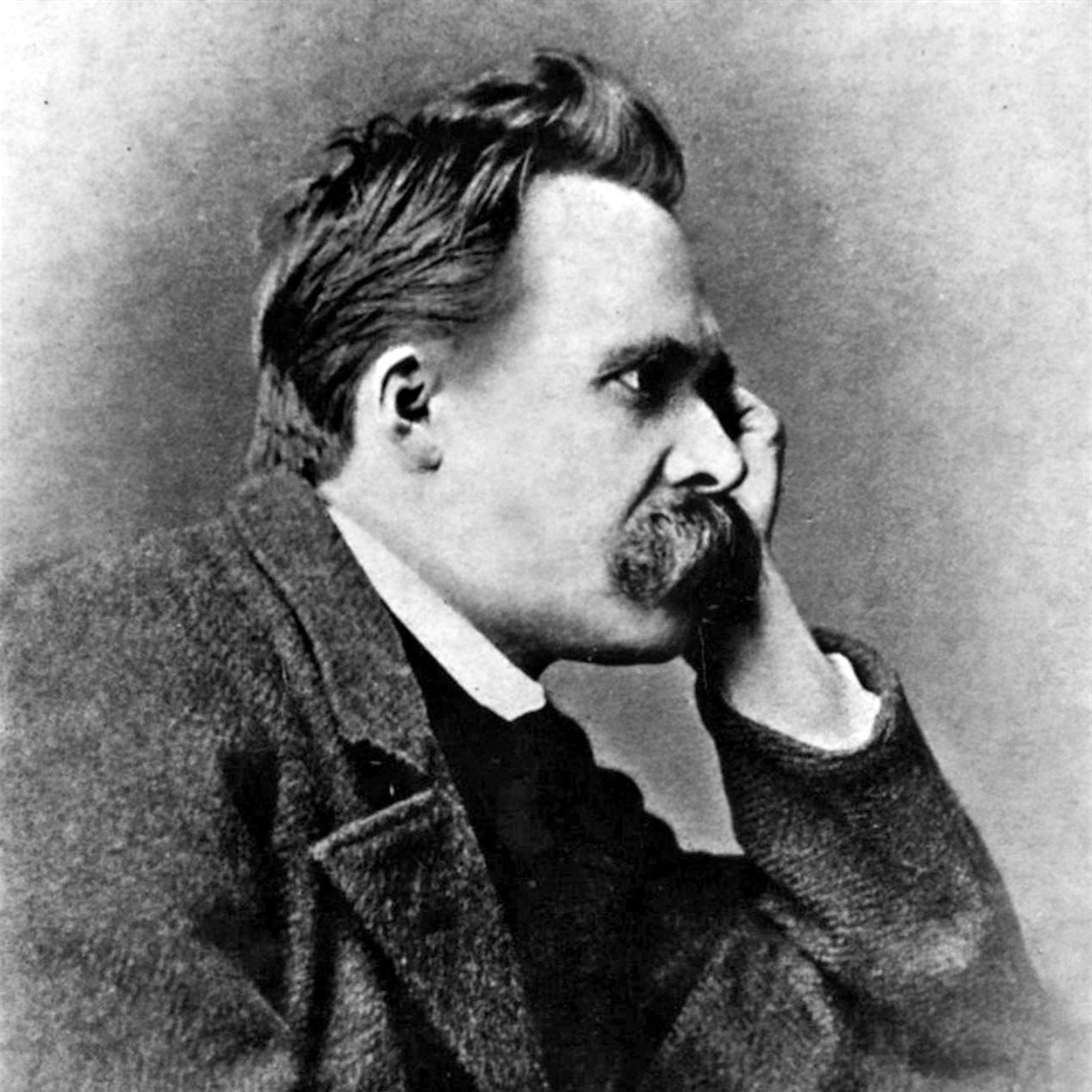

Ludger Bruckmann (1947-2020), wurde als zweitältester Sohn einer katholischen Bergarbeiterfamilie in Essen geboren. Sein Vater Ludgerus starb früh. Die Familie lebte in einfachen Verhältnissen. Die drei Söhne wurden religiös erzogen und sollten nach dem Willen ihrer Mutter Dorothea Klosterbrüder werden. Sexualität galt ihr als Sünde, zudem erzählte sie ihren Kindern, wie Patienten und Patientinnen des Klosters, in dem sie als Pflegerin zur Zeit des Nationalsozialismus arbeitete, deportiert und gequält wurden. In der Kindheit habe dies bei Bruckmann eine „wahnsinnige Angst vor Verrücktheit“ erzeugt, wie er rückblickend berichtete (Stöckle 1982, S. 34).

Schulzeit, Ausbildung und Tätigkeit

Weil Bruckmann als Kind oft krank war, fehlte er oft längere Zeit in der Schule und im Zuge einer Lungenerkrankung sogar ein komplettes Schuljahr, wodurch er laut Abschlusszeugnis der Volksschule vom März 1963 „in den Leistungen zurückbleiben mußte“. Nach acht Jahren Hauptschule begann er in Essen beim Tabakwarenhandel Eduard Palm eine Lehre als Einzelhandelskaufmann, die er 1966 abschloss, um bei dieser Firma als Verkäufer und ab 1971 als Filialleiter zu arbeiten. 1978 zog er nach Westberlin, wo er die Leitung der Palm-Filiale im Bahnhof Zoologischer Garten übernahm.

Ab 1982 absolvierte Bruckmann verschiedene Fortbildungen, unter anderem als Bauschlosser und Fahrradmechaniker, um einen befriedigenden Arbeitsplatz zu finden. Schließlich erarbeitete er sich 1996 in Berlin in dem von ihm mitgegründeten Weglaufhaus – einem Schutzraum für Menschen, die vor psychiatrischer Gewalt fliehen – für die nächsten zehn Jahre einen festen Arbeitsplatz. 2006 wechselte er in die Altersteilzeit und wurde Hausmeister im Weglaufhaus.

Am 1. März 2020 erlitt Bruckmann nach bereits vorgeschädigter Gesundheit einen schweren Schlaganfall. In der anschließenden Rehabilitationsphase folgte ein Herzinfarkt, der ihn ins Koma fallen ließ. Ludger Bruckmann starb am 23. November 2020 in Berlin im Alter von 73 Jahren.

Verrücktheit und Psychiatrisierung

Gemäß seiner religiösen Erziehung engagierte sich Ludger Bruckmann als junger Mann in der katholischen Gemeinde und wurde Mitglied der Eucharistischen Ehrengarde in Essen. An einer Laufbahn im ehrenamtlichen katholischen Engagement begann er jedoch zu zweifeln, als man einem straffällig gewordenen Mitglied dieses Männerbundes nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis die Wiederaufnahme in die Ehrengarde verwehrte. Nach dieser, für Bruckmann dem christlichen Verständnis von Nächstenliebe und Vergebung zutiefst widersprechenden Erfahrung wurde er verrückt (Stöckle 1982, S. 34). Sein älterer Bruder Alvis brachte ihn in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre in eine psychiatrische Anstalt, wo man ihn als „paranoid-schizophren“ diagnostizierte und ihm das Neuroleptikum Haloperidol spritzte. Wie er später immer wieder berichtete, kam er sich mit den neuroleptikabedingten Muskelkrämpfen im Gesicht vor „wie Quasimodo“, die Figur des Glöckners in Victor Hugos Roman Der Glöckner von Notre-Dame. Nach einem Monat holte ihn seine Mutter nach Hause; „gemeindenah“ bekam er nun das Depotneuroleptikum Fluspirilen gespritzt. Nachdem er noch einige Wochen später im gleichen „verrückten“ Zustand wie zuvor war, wurde er amtsärztlich für vorläufig drei Monate wieder in die Psychiatrie eingewiesen.

Statt sich in die Anstalt zu begeben, schloss Ludger Bruckmann sich zuhause ein. Dort fand ihn sein jüngerer Bruder Willibrord in desolatem Zustand vor und nahm ihn 1978 mit nach Berlin, wo er fortan lebte. Allerdings kamen im Folgejahr seine psychischen Probleme zurück. In diesem Zustand stellte er sich einem Polizeiauto in den Weg und hielt den Polizisten die Bergpredigt, worauf sie ihn – „sensibel wie Baumstämme“ (Bruckmann 1981, S. 5) – in Handschellen in die Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik brachten. Nachdem er bei seinem ersten Freigang die Neuroleptika eigenmächtig abgesetzt und sich sein Zustand gebessert hatte, gelang es ihm, die behandelnden Ärzte zu überzeugen, dass es das Beste sei, die Zwangsunterbringung aufzuheben.

Therapie, Selbsthilfe und Widerstand

1979 begann Bruckmann eine Psychotherapie bei dem Berliner Psychologen Wolfgang Hegenbart, der ihn und seine Meinung – für ihn selbst völlig überraschend – ernstnahm. Im Jahr darauf wechselte er in eine Gruppenpsychotherapie ins neu gegründete KommRum, ein selbstverwaltetes Kommunikationszentrum mit humanistischen Psychotherapie-Angeboten in Berlin-Friedenau. Dort waren auch einige psychiatriekritische und dem Selbsthilfegedanken gegenüber positiv eingestellte Psychologinnen und Psychologen tätig. Diese – speziell Maria Gardemann – förderten 1980 die Gründung einer Selbsthilfegruppe von Psychiatriepatientinnen und -patienten im KommRum. Bruckmann war Gründungsmitglied dieser heterogenen und von Anfang an autonomen Gruppe, aus der sich nach kürzester Zeit die antipsychiatrisch orientierte und zu Beginn recht undogmatische Irren-Offensive e.V. bildete (Lehmann 2022, S. 30). Bruckmann beteiligte sich in den nächsten Jahren an allen Aktionen dieser Gruppe, einschließlich Plena, Einzug in besetzte Häuser, Reisen ins In- und Ausland zu Veranstaltungen, Gründung der Erfassungsstelle für Selbstmorde in der Psychiatrie, Erarbeitung eines Mustertextes für ein Psychiatrisches Testament, und – gemeinsam mit Mitgliedern des Berliner Psychiatrie-Beschwerdezentrums – Entwurf einer Konzeption für ein Weglaufhaus. Parallel arbeitete er im Beschwerdezentrum mit, ebenso in der Bürgerinitiative Festes Haus, die sich gegen ein neues Forensik-Bettenhaus in der Berliner Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik engagierte.

Von 1989 bis 1990 war Bruckmann im Treffpunkt der Irren-Offensive in Berlin-Schöneberg angestellt. In einem Interview von 1993 schildert er, wie zu jener Zeit in dieser Gruppe Grabenkämpfe überhand nahmen, Hilfesuchende enttäuscht wegliefen und Gewalt und Zerstörung toleriert wurden (Bruckmann 1993, S. 376 f.). Mit dem Ausscheiden seiner Kollegin Tina Stöckle (1948-1992) gab auch er seinen Arbeitsplatz im Treffpunkt enttäuscht auf.

Bruckmann besuchte zudem in Berlin Selbsterfahrungsseminare bei Art Reade, einem Trainer aus Phoenix/Arizona, dessen Arbeitsweise aus der US-amerikanischen Human-Growth-Bewegung und der Tradition dessen indianischer Vorfahren kommt.

Engagement für die humanistische Antipsychiatrie

1982 war Bruckmann Teil einer Reisegruppe, die zu einem Kongress über alternative Psychiatrie in Amsterdam reiste, dort das Weglaufhaus in der Keizersgracht besuchte und nach der Rückkehr in Berlin ein eigenes Zentrum aufbauen wollte. Ein „Ver-rücktenhaus“, wie Bruckmann es wollte, in dem – ähnlich der Sozialistischen Selbsthilfe Köln, wo er einen Monat lang hospitiert und mitgearbeitet hatte – Menschen zusammen leben, arbeiten und gegen die Psychiatrie kämpfen, kam allerdings nicht zustande. Aus dem Umfeld der Irren-Offensive bildete sich die Projektgruppe Weglaufhaus, aus der heraus sich nach der Spaltung der Irren-Offensive 1989 der Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V. gründete, wiederum mit Bruckmann als Gründungsmitglied. Motiviert durch eine Millionenspende eines Angehörigen, dessen Sohn in der Psychiatrie zu Tode gekommen war, erreichte der Verein nach jahrelangen Verhandlungen eine Entgeltvereinbarung mit der Berliner Senatsverwaltung für Soziales. 1996 konnte das Weglaufhaus eröffnet werden – mit Bruckmann als festem Mitarbeiter (Kempker 1998).

Bereits 1989 war Bruckmann Gründungsmitglied des Forums Anti-Psychiatrischer Initiativen e.V., einem Zusammenschluss antipsychiatrisch aktiver Personen und Gruppen in den deutschsprachigen Ländern. Der (2001 wieder aufgelöste) Verein hatte das Ziel, Alternativen zur Psychiatrie und eine verbesserte Menschenrechtssituation von Psychiatriebetroffenen zu fördern, um Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für zwischenmenschliche Hilfeleistungen zu schaffen.

Als 2001 der Großteil der Gründungsmitglieder den Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V. verließ und den Verein Für alle Fälle e.V. zur Förderung nutzerkontrollierter Fortbildung und Forschung gründeten, war Bruckmann wiederum Gründungsmitglied. Allerdings blieb er Mitglied des Weglaufhaus-Trägervereins und wurde dort später Vorstandsmitglied. 2005 war Bruckmann zudem Gründungsmitglied der Berliner Organisation Psychiatrie-Erfahrener und Psychiatrie-Betroffener e.V. (Lehmann 2021).

2006 ging Bruckmann in die Altersteilzeit und war bis zu seiner Pensionierung als Hausmeister des Weglaufhauses tätig. Anschließend wechselte er in den Vorstand des Vereins zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V., dem er bis zu seinem Tod 2020 angehörte. In diesem Verein engagierte er sich bis zu seinem Schlaganfall auch in einer Selbsthilfegruppe, die sich mit dem Absetzen ärztlich verschriebener Psychopharmaka beschäftigte.

„Ich bin großartig – groß und artig“ – so lautete Bruckmanns Motto nach den Selbsterfahrungsseminaren bei Art Reade, wobei er das „Groß“ auf seine imposante Körperstatur bezog und das „Artig“ auf seine Friedfertigkeit. Beides, wie auch seine Unerschrockenheit und Schlagfertigkeit, machten ihn zu einem beliebten Mitarbeiter im Weglaufhaus, der für seine Hilfsbereitschaft, Direktheit und Geradlinigkeit und seinen Humor geschätzt wurde.

Öffentlichkeitsarbeit

Schon vor seiner Psychiatrisierung stellte Bruckmann Kurzfilme im Super-8-Schmalfilmformat her, die er in privaten Kreisen zeigte. Die Videodateien zu seinem Spielfilm Ver-rückt – Jenseits der Normalität, den er mit Teammitgliedern des Weglaufhauses drehte, wurden von dem Berliner Filmemacher Zoran Solomun digitalisiert und bei einer Gedenkveranstaltung im Weglaufhaus erstmals öffentlich gezeigt.

Gerne gab Bruckmann Interviews und vertrat Gruppen, in denen er sich engagierte, an Ständen bei Straßenfesten, auf dem Evangelischen Kirchentag, bei Tagungen im In- und Ausland oder auch bei universitären Veranstaltungen von Psychiatern, die er wegen der Indoktrination ihrer Studentinnen und Studenten kritisierte, wenn sie ihre Psychopharmaka anpriesen (vgl. Arnulf & Haase 1983).

Kritisch und auch selbstkritisch reflektierte er immer wieder Chancen, Grenzen und Fallstricke im Selbsthilfe- und Reformbereich. So positiv, wie Bruckmann (2007) in seinem Artikel Was hilft mir, wenn ich verrückt werde die Möglichkeiten individueller Selbsthilfe für sich selbst einschätzte und für eine Abkehr von Leidensnarrativen hin zur Übernahme von Selbstverantwortung plädierte, so kritisch sah er akademische Expertenmonologe, aber auch die häufig fehlende Selbstreflexion in Kreisen von Psychiatriebetroffenen.

Nach der Berentung wurde Bruckmann von dem Berliner Autor Wolfgang Fehse in die Gesellschaft für neue Literatur Berlin eingeführt, wo er einen weiteren Freundeskreis aufbaute und bis zu seinem Schlaganfall immer wieder eigene kurze gesellschaftskritische Texte vortrug.

Peter Lehmann

Literatur

Arnulf, J. K., W. Haase (1983): Ein Verrückter an der Uni. Ludger aus der Irren-Offensive deckt Verblödung an der Uni im Fach Psychopathologie (= „Lehre von den Geisteskrankheiten“) auf. Mitsamt der Stellungnahme von Ludger Bruckmann. In: Die Irren-Offensive – Zeitschrift von Ver-rückten gegen Psychiatrie, (2), S. 35.

Bertram, H., S. Bode, L. Bruckmann, K. Kempker, D. Krämer, K. Mücke, S. Nitz-Spatz, S. Oette, T. von Trotha (1991): Psychiatrie oder Menschenrechte. Betroffenenrechte stärken – Alternativen sichern. Berlin: Die Grünen / Alternative Liste.

Bruckmann, L. (1981): Eine zerrissene Anstaltseinweisung und die Folgen. In: Die Irren-Offensive, (1), S. 5-6.

Bruckmann, L. (1983): Jammerer brauchen wir nicht! Graphik. In: Die Irren-Offensive – Zeitschrift von Ver-rückten gegen Psychiatrie, (2), S. 62.

Bruckmann, L. (1983): Das Ver-rücktenhaus – Ein Traum III. In: Die Irren-Offensive – Zeitschrift von Ver-rückten gegen Psychiatrie, (2), S. 33.

Bruckmann, L. (1988): Der Weg ins Leben. In: Pro Mente Sana Aktuell, (3), S. 38.

Bruckmann, L. (1993): Rückblick auf zwölf Jahre antipsychiatrische Selbsthilfe. Zwei Interviews (1981 und 1992). In: K. Kempker, P. Lehmann (Hg.): Statt Psychiatrie. Berlin: Antipsychiatrieverlag, S. 365-380.

Bruckmann, L. (2007): Was hilft mir, wenn ich verrückt werde? In: P. Lehmann, P. Stastny (Hg.): Statt Psychiatrie 2. Berlin, Eugene, Shrewsbury: Antipsychiatrieverlag 2007, S. 43-45 [eBook 2022].

Bruckmann, L. (2007): What helps me if I go mad? In: P. Lehmann, P. Stastny (Hg.): Alternatives beyond psychiatry. Berlin, Eugene, Shrewsbury: Peter Lehmann Publishing, S. 45-47 [eBook 2022].

Bruckmann, L. (2012): Τι μεβοηθάει όταντρελαίνομαι; In: P. Lehmann, P. Stastny, A. Emmanouelidou (Hg.): Αντί της ψυχιατρικής. Η φροντίδα του ψυχικού πόνου έξω από την ψυχιατρική. Thessaloniki: Edition Nissides, S. 32-34.

Bruckmann, L. (2021): Von der Mensch Werdung des Nashorns. Privatdruck. Berlin: Wortflügel Wolfgang Fehse.

Bruckmann, L., T. Stöckle, A. H., F. Hasper, P. Lehmann (1987): Grüne, Psychiatrie und Antipsychiatrie – Ein grünes Armutszeugnis. In: Die Irren-Offensive – Zeitschrift von Ver-rückten gegen Psychiatrie (3), S. 11-15.

Kempker, K. (1998): Was ist das Weglaufhaus? In: K. Kempker (Hg.): Flucht in die Wirklichkeit – Das Berliner Weglaufhaus. Berlin: Antipsychiatrieverlag, S. 13-23.

KMF (1991): Zwei gebackene Kekse als Therapieerfolg – Blaue Karawane: Anti-Psychiatrie beklagt „krankmachenden Hohn“. Bericht über eine Veranstaltung in Kiel mit Thilo von Trotha, Peter Lehmann und Ludger Bruckmann. In: Der Eppendorfer – Zeitschrift für die Psychiatrie 6, (2), S. 29.

Küpper, C. (2022): Immer diese Widersprüche. Überlegungen zur Antipsychiatrie aus der Sicht eines Mitarbeiters des Berliner Weglaufhauses. Im Gedenken an Ludger Bruckmann. In: Sozialpsychiatrische Informationen 52, (2), S. 34-36.

Lehmann, P. (2022): Anti- und nichtpsychiatrische Selbsthilfe ab den 1980er-Jahren. Gewidmet dem Andenken an Ludger Bruckmann (* 14.7.1947 † 23.11.2020). In: Soziale Psychiatrie 46, (1), S. 30-32.

Lehmann, P. (2021): Reinhard Wojke. Online-Ressource http://bit.do/re-wo (Zugriff am 26.6.2022).

Lehmann, P., T. Stöckle, L. Bruckmann (1988): Böcke zu Gärtnern machen? Leserbrief zu „Psychiatriewende“ von Thomas Bock. In: Dr. med. Mabuse 13, (53), S. 5.

Stöckle, T. (1982): Interview mit Ludger. In: T. Stöckle: Die Irren-Offensive. Erfahrungen einer Selbsthilfe-Organisation von Psychiatrieopfern. Frankfurt am Main: Extrabuch-Verlag 1983, S. 34-41. [Erneut publiziert in: T. Stöckle: Die Irren-Offensive. Erfahrungen einer Selbsthilfe-Organisation von Psychiatrieüberlebenden. eBook. Berlin / Lancaster: Antipsychiatrieverlag 2022, S. 34-41].

Filme

Bruckmann, L. (1996/97): »Ver-rückt – Jenseits der Normalität«. Spielfilm mit nachfolgendem Kommentar von Ludger Bruckmann. DVD. Buch, Regie und Produktion: Ludger Bruckmann.

ENUSP (2010): „Determining our own future: The way forward for all European users and survivors of psychiatry“. (= „Joint congress against discrimination and stigma, for user-orientated reforms in psychiatry and the right to alternatives«). Kongress des Europäischen Netzwerks von Psychiatriebetroffenen (ENUSP), von Mental Health Europe, des Griechischen Komitees von Psychiatriebetroffenen und des Selbsthilfeförderprogramms der Psychologischen Abteilung der Aristoteles-Universität von Thessaloniki. Video-Dokumentation mit Redebeiträgen von Ludger Bruckmann etc., 28. September – 1. Oktober 2010.

Web

Bruckmanns Publikationen im Web (Volltexte).

E., Franziska

Insassin einer Erziehungsanstalt im Rheinland.

Franziska E. wurde am 15. März 1919 in Essen-Stoppenberg als Kind des Bergmannes Herrmann E. und seiner Frau Auguste Luise geboren. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihren vier Geschwistern wohnte sie in einer 3-Zimmer-Wohnung. Die Wohnung war so eng, dass Franziska und ihre jüngeren Schwestern in einem Zimmer mit der ältesten Schwester Hedwig und deren Mann schlafen mussten. Ein Umstand, der die Jugendbehörden alarmierte, denn nach Ansicht des Jugendamtes „beobachten Franziska und ihre jüngeren Schwestern die intimsten Dinge zwischen diesen“ (ALVR 36054). Auch in sonstiger Hinsicht galt die Lebensweise der Familie als problematisch. Während der Vater bei der Arbeit gewesen sei, „schlafen die Kinder in den ganzen Tag hinein und abends gehen sie spazieren.“

Einweisung in die Fürsorgeerziehung

Noch bevor die Ehe der Eltern im Juli 1936 geschieden und die Mutter für allein schuldig erklärt wurde, ordnete das Amtsgericht Essen im Mai des Jahres die vorläufige Unterbringung der minderjährigen Franziska E. in der Fürsorgeerziehung an. Mit dem weiteren Verbleib in der Familie sei die „dringende Gefahr fortschreitender Verwahrlosung“ verbunden. Im Beschluss hieß es, dass „die Mutter ihren Kindern volle Freiheit lasse und die Kinder […] bis spät abends ihrem Vergnügen nach [gingen]. Franziska E. unterhalte „ein Verhältnis mit einem Neunzehnjährigen, der schon wiederholt mit Wissen der Mutter in ihrer Wohnung geschlafen habe.“ Sie selbst habe angegeben, „schon 2 mal mit ihrem Schwager verkehrt“ zu haben (ALVR 36054).

Am 29. Mai 1936 wurde Franziska E. für zwei Monate zur Beobachtung in das Aufnahmeheim St. Martin Bethesda in Boppard untergebracht und von dort im Juli in das Evangelische Fürsorgeheim in Ratingen verlegt. Dort wurde nach sechs Monaten Aufenthalt eine Sozialdiagnose erstellt, in der Franziska als „geistig stumpf und unbegabt“ dargestellt wurde. Weiter hieß es dort: „Franziska ist an dem Geschehen um sie herum völlig uninteressiert. In ihren Bewegungen ist sie schwerfällig und träge, hat keinen Gemeinschaftssinn, beteiligt sich nicht an den Spielen der Kameradinnen. Sie turnt auffallend ungern, muss immer erst dazu aufgefordert werden. In ihrem Benehmen ist sie oft ungezogen, launisch und mürrisch. Im Unterricht fällt es ihr sehr schwer, zu folgen, es können kaum Fortschritte verzeichnet werden.“ (Eintrag in der Erziehungsliste des Mädchenheims Ratingen vom 1. Januar 1937; ALVR 36054).

Psychiatrische Begutachtung und Sterilisationsanzeige

Im Januar 1937 wurde Franziska E. dem Landespsychiater Max Lückerath (1872-1937; vgl. Steinacker 2007, 107 f.; Kreuter 1996, Bd. 2, S. 895) vorgestellt, der zu entscheiden hatte, ob das Mädchen unter das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ falle und gegebenenfalls zur Sterilisation anzuzeigen sei. Nach seinem Besuch in Ratingen kam Lückerath zu folgendem Urteil: „Franziska aus Essen, geb. 15.03.1919; Eltern geschieden, Familie hat schlechten Ruf. Zwei Brüder des Vaters sind große Raufbolde. Mutter beschränkt. Mehrere Geschwister sind Hilfsschüler; hat selbst die Hilfsschule besucht. Später herumtreiben und Geschlechtsverkehr. Versagt so ziemlich auf allen Gebieten, Schulkenntnissen, Rechnen, Denkaufgaben (Begriffs- und Urteilsbildung). Stark debil, angeborener Schwachsinn, fällt unter § 1 Absatz 2 Ziffer 1 des Gesetzes vom 14.07.1933“ (M. Lückerath, 11. Januar 1937; ALVR 36054). Am 24. März 1937, rund zwei Monate nach der Untersuchung wurde die 18-Jährige zur Sterilisation angezeigt. Da das Fürsorgeheim Ratingen befürchtete, dass Franziska E. mit Vollendung ihres 19. Lebensjahres nicht mehr der Aufsicht der Fürsorgeerziehungsbehörde unterliegen wird, bat es im November um die beschleunigte Durchführung des Sterilisierungsverfahrens.

Das Leben im Heim

Da die Fürsorgeerziehung nach offizieller Lesart „keine Strafe“ darstellte, sondern eine „Erziehungsmaßnahme“, die „das Wohl des Minderjährigen im Auge haben“ sollte, versuchte das Mädchenheim, Franziska E. in den Heimalltag zu integrieren. Zunächst war sie im heimeigenen Wäscherei-Betrieb beschäftigt, später wurde sie in landwirtschaftlichen Arbeiten angelernt. Allerdings wurden ihre Leistungen als ungenügend beurteilt: „Ihre Arbeitsleistungen liegen weit unter dem Durchschnitt: im praktischen Haushaltungskursus waren sie genügend. Von den theoretischen Stunden musste sie ihrer Beschränktheit wegen ausgeschlossen werden.“ (Bericht des Evangelischen Mädchenheimes Ratingen vom 30. Juni 1938; ALVR 36054).

Obwohl Franziska E. sehr an Ihrer Familie hing und starkes Heimweh hatte, bestand der Kontakt zu ihrer Mutter lediglich in Form eines Briefwechsels. Der Schriftverkehr wurde zwar gestattet, aber von der Heimleitung sorgfältig überwacht und überprüft. Man befürchtete, dass die Mutter sie negativ beeinflusse und sie gegen das evangelische Mädchenheim Ratingen aufhetzen wolle. Auch zur Weihnachtszeit wurde sie nicht nach Hause beurlaubt, sondern musste im Heim bleiben. Besuche von Vater und Mutter wurden nicht gestattet.

Am 15. März 1938 wurde die Fürsorgeerziehung von Franziska E. „wegen Unerziehbarkeit (angeborener Schwachsinn)“ offiziell beendet. Allerdings bedeutete dieser Beschluss nicht das Ende ihres Anstaltsaufenthaltes. Statt in ihre Familie zurückzukehren, blieb sie im Mädchenheim Ratingen. Dort wurde sie bis zur Durchführung des Sterilisierungsverfahrens auf die „Abteilung für Schwachsinnige“ verlegt. Über das weitere Schicksal von Franziska E. ist nichts bekannt.

Quellen

Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland, Einzelfallakten Fürsorgeerziehung, Nr. 36054 [zitiert als ALVR 36054].

Literatur

Brill, W. (2011): Pädagogik der Abgrenzung. Die Implementierung der Rassenhygiene im Nationalsozialismus durch die Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Erlen, R. (2001): Zwangssterilisation in der Rheinischen Fürsorgeerziehung. In: Geschichte in Köln 48, S. 135-153.

Gregor, A. (1934): Ergebnisse der Untersuchung von Fürsorgezöglingen zwecks Sterilisierung. In: Zeitschrift für psychische Hygiene 7, (2), S. 33-40.

Kahlfeld, R. (o.J.): Historischer Abriss [zum Findbuch im Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland] „Fürsorgeerziehung,Freiwillige Erziehungshilfe, Landesjugendamt bis 1945“.URL: http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW /jsp/findbuch.jsp?archivNr=133&id=012&tektId=39&bestexpandId=35

Kaminsky, U. (1995): Zwangssterilisation und „Euthanasie“ im Rheinland. Evangelische Erziehungsanstalten sowie Heil- und Pflegeanstalten 1933-1945. Köln: Rheinland-Verlag.

Kappeler, M. (2000): Der schreckliche Traum vom vollkommenen Menschen. Rassenhygiene und Eugenik in der Sozialen Arbeit. Marburg: Schüren-Verlag.

Kuhlmann, C. (1989): Erbkrank oder erziehbar? Jugendhilfe als Vorsorge und Aussonderung in der Fürsorgeerziehung in Westfalen von 1933-1945. Weinheim/München: Juventa.

Peukert, D. J. (1986): Grenzen der Sozialdisziplinierung, Aufstieg und Krise der deutschen Jugendfürsorge

von 1878-1932. Köln: Bund-Verlag.

Steinacker, S. (2011): Soziale Arbeit im Nationalsozialismus – „Auslese“ und „Ausmerze“ im Dienste der „Volkspflege“. In: K.-P. Horn, J.-W. Link (Hg.): Erziehungsverhältnisse im Nationalsozialismus. Totaler Anspruch und Erziehungswirklichkeit. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 253-273.

Steinacker, S. (2007): Der Staat als Erzieher. Jugendpolitik und Jugendfürsorge im Rheinland vom Kaiserreich bis zum Ende des Nazismus. Stuttgart: ibidem.

Steinacker, S. (2008): „…fachlich sauber und im Geist des Nationalsozialismus…“ Volksgemeinschaftsideologie und Fürsorgeerziehung nach 1933. In: neue praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik 38, (5), S. 459-476.

Galina Heghmanns

Dieser biographische Text entstand im Lehrforschungsprojekt Spurensuche. Historisch-biografische Rekonstruktion von Heimkarrieren am Niederrhein am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein 2015 unter der Leitung von Sven Steinacker, Silke Schütter und Alexander Lamprecht. Der Name der porträtierten Person wurde pseudonymisiert.

Freud, Anna

Psychoanalytikerin, Mitbegründerin der Kinderanalyse.

Anna Freud (1895-1982) wurde in Wien geboren. Sie ist die jüngste Tochter des Begründers der Psychoanalyse, Sigmund Schlomo Freud (1856-1939), und seiner Frau Martha Bernays. Anna Freud hat die wissenschaftlichen Konzepte ihres Vaters auf das bis dato wenig erforschte Gebiet der Kinderanalyse erweitert. Sie ist damit die Einzige unter den Geschwistern, die die Arbeit ihres Vaters weitergeführt hat (Aichhorn 2016, S. 22).

Schon als Jugendliche verfasste Anna Freud (2014) Lyrik und literarische Prosa. Nachdem sie zunächst eine Ausbildung als Lehrerin angestrebt hatte, gab sie diese Laufbahn um 1920 zugunsten ihrer wissenschaftlichen Interessen auf. 1922 hielt sie ihren ersten psychoanalytischen Vortrag und seit 1926 beteiligte sie sich an der Herausgabe der Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik. Sie vertrat den Standpunkt, dass Kindertherapeuten insbesondere den erzieherischen Auftrag haben, die Eltern von verhaltensgestörten Kindern anzuleiten und mit diesen zusammenzuarbeiten (Freud 1927/1973, S. 7). Ihre psychoanalytische Ausbildung erhielt sie in Wien, die Lehranalyse absolvierte sie bei ihrem Vater. Zwischen 1927 und 1934 war sie Generalsekretärin der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung (IPV) und von 1935 bis 1938 Direktorin des Psychoanalytischen Instituts in Wien (Spreitzer 2014, S. 347). In den 1920er Jahren lernte Freud in Wien die Pädagogin und spätere Analytikerin Dorothy Tiffany Burlingham (1891-1979) kennen und baute mit ihr eine lebenslange Freundschaft und Partnerschaft auf.

Im Juni 1938 musste Anna Freud nach der nationalsozialistischen Okkupation mit ihrer Familie Österreich verlassen. Sie emigrierten nach London, wo ihr Vater 1939 starb (Krapp 2005, S. 170). In London wurde Freud mit abweichenden Ansichten zur Psychoanalyse konfrontiert, weshalb die erste Zusammenarbeit mit der Londoner Vereinigung von kollegialen Auseinandersetzungen geprägt war (Aichhorn 2016, S. 38). Prägend war dabei insbesondere die Kontroverse zwischen Freud und der britischen Analytikerin Melanie Klein (1882-1960).

Trotz ihres großen Interesses an Kindern und der kindlichen Entwicklung hatte Anna Freud keine eigenen Kinder und war nicht verheiratet. In ihren letzten Lebensjahren setzte sie sich dafür ein, dass die Grundsätze der kinderanalytischen Forschung im Rechtswesen angewendet werden. In Zusammenarbeit mit Joseph Goldstein (1923-2000), einem Juristen und Kinderpsychiater, erstellte sie unter anderem Richtlinien zum Sorgerecht und der Unterbringung von Kindern (Aichhorn 2016, S. 46).

Aufbauarbeit in London

In London gründete Anna Freud (1972, S. 77) die Hampstead Nurseries, die sie von 1940 bis 1945 leitete. In diesem Heim konnten Londoner Kriegskinder und -waisen unterkommen, um sich vor den Bombenangriffen zu schützen. Freud und ihre Mitarbeiterinnen versuchten, das Heimleben möglichst kindgerecht und geschützt vor den Kriegseinwirkungen zu gestalten. Während der Arbeit in den Hampstead Nurseries beobachtete Freud die frühkindliche Entwicklung der Kinder und stellte sie der Entwicklung von Kindern gegenüber, die bei ihren Eltern aufwuchsen. Ihre dabei gesammelten Erfahrungen bildeten den Ausgangspunkt des 1947 gegründeten Hampstead Child-Therapy Course, der seitdem als eines der bekanntesten Ausbildungsgänge für Kinderpsychotherapeuten gilt (Freud 1973, S. 8). Ab 1951 fanden die Kurse im Rahmen der von Freud geleiteten Hampstead Child Therapy Clinic in London statt. Zudem arbeitete sie weiterhin als praktizierende Analytikerin und veröffentlichte zahlreiche Arbeiten über Kinderpsychologie und Kinderpsychotherapie.

Freud (1972, S. 78) war Mitglied der British Psychoanalytic Society und wurde mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt sie 1968 die Ehrendoktorwürde auf dem Gebiet des Familienrechts von der Yale University (USA).

Das Hampstead Child-Therapy Course und die Hampstead Child Therapy Clinic

Zu den Aufgabenbereichen des Hampstead Child-Therapy Course gehörte die Ausbildung samt Therapie und Forschung (Freud 1980, S. 1627). Der erste Ausbildungskurs wurde 1947 angeboten und richtete sich an Studierende mit einem Universitätsabschluss in Psychologie. Die Seminare wurden von Mitgliedern der Britischen Psychoanalytischen Vereinigung angeboten. 1951 wurde die Hampstead Child Therapy Clinic an die bestehenden Hampstead Child-Therapy Courses angegliedert. Dort wurden Therapien von analytischen Kindertherapeuten und fortgeschrittenen Auszubildenden durchgeführt. Die Forschung richtete sich auf fallspezifische Fragestellungen, die sich innerhalb der eigenen Einrichtung ergaben. Diese wurden sowohl von dem Lehrpersonal als auch von den Studierenden bearbeitet (Freud 1980, S. 1628). An der Hampstead Child Therapy Clinic wurden unterschiedliche Berufsgruppen ausgebildet, die zuvor noch keine psychoanalytische Ausbildung durchlaufen hatten. Anna Freud organisierte damit das erste Institut, an dem die Ausbildung für Erwachsenenanalyse keine Zugangsvoraussetzung für die kinderanalytische Ausbildung darstellte (Holder 2002, S. 33).

Theorie und Praxis: Konzepte der Kinderanalyse

Sigmund Freuds triebpsychologische Konzepte zielten auf die Erforschung des unbewussten Seelenlebens. Triebregungen, Affekte und Phantasien standen im Mittelpunkt und die Interaktion von Individuum und Umwelt trat in den Hintergrund. Anna Freud richtete demgegenüber ihr Interesse insbesondere auf die Psychologie des Ichs. In der Psychoanalyse ist es die Aufgabe der Analytiker und Analytikerinnen Unbewusstes bewusster erlebbar werden zu lassen. Nach Anna Freud (1984, S. 37) sollte die Aufmerksamkeit wertneutral auf alle drei Instanzen (Es, Ich, Über-Ich) gleichermaßen gerichtet sein. Auf die neutrale Haltung innerhalb der analytischen Tätigkeit könnten dann unterschiedliche Reaktionen der drei Instanzen beobachtet werden. Die Triebregungen des Es würden verstärkt, zeitgleich werde die Arbeit der Ich-Instanzen und die Bewältigung der Triebe beeinflusst. Abwehrhaltungen, die das Ich normalerweise gegen die Tätigkeiten des Es gerichtet habe, würden im analytischen Kontext gegen die Analytiker und Analytikerinnen gerichtet. Die unbewussten Abwehrtätigkeiten des Ichs könnten dadurch bewusster und sichtbar(er) werden (Freud 1984, S. 38 ff.).

Anna Freuds 1936 publizierter Band Das Ich und die Abwehrmechanismen ist ein Klassiker der psychoanalytischen Literatur. Sie beobachtete, wie das Ich die Abwehrmechanismen gegen Affekte einsetze, die an Triebimpulse gebunden seien. Das Ich präferiere innerhalb verschiedener Lebensphasen verschiedene Abwehrmechanismen. Dazu gehören unter anderem Verdrängung, Verschiebung und Verkehrung ins Gegenteil (Freud 1984, S. 40). Ein weiteres Themenfeld, mit dem Freud sich innerhalb dieses Kontexts beschäftigt hat, sind die permanenten Abwehrerscheinungen, die zu beständigen Charakterzügen führen könnten. Diese könnten wieder gelöst werden, wenn es den Analytikern und Analytikerinnen gelingt, den Ursprung der Abwehr zu finden und zu thematisieren (Freud 1984, S. 41 ff.). Auch die neurotische Symptombildung Aufschlüsse über die Abwehrtätigkeiten, da es feste Beziehungen zwischen bestimmten Neurosen und Abwehrmechanismen gebe (Freud 1984, S. 42).

Bei der freien Assoziation in der analytischen Praxis fordern Analytiker und Analytikerinnen die Patienten und Patientinnen auf, alle Einfälle zu äußern, also möglichst das Ich außer Acht zu lassen und unbewussten Impulsen und Phantasien zu folgen. Bei der Kinderanalyse fällt diese freie Assoziation weg. Laut Anna Freud zeigen sich jedoch infantile Es-Regungen im kindlichen Spiel, bei Träumen und Tagträumen oder in Zeichnungen. Freud (1984, S. 45 f.) behauptete, dass die Spielanalyse die freie Assoziation im frühen Kindesalter am besten ersetzt. Spielstörungen würden den Anteil der Ich-Abwehr repräsentieren und die ungestörte Spielhandlung zeige freie Einfälle auf. Freud (1973, S. 35 ff.) berichtete, dass die Kinder gerne Auskünfte über ihre Träume gaben und stolz auf gelungene Traumdeutungen waren. In ihren Publikationen beschreibt Anna Freud zahlreiche Beispiele von Kinderträumen und ihr analytisches Vorgehen.

Auszeichnungen

1967: Commander of the British Empire,

1975: Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Literatur

Aichhorn, T., M. Conci, W. Mertens (2016, Hg.): Anna Freud (1895-1982) – Die Pionierin der Kinderanalyse (Psychoanalyse im 21. Jahrhundert. Klinische Erfahrung, Theorie, Forschung, Anwendungen). Stuttgart: Kohlhammer.

Edgcumbe, R. (2000): Anna Freud. A view of development, disturbance and therapeutic techniques. London: Taylor & Francis.

Ermann, M. (2008): Psychoanalyse in den Jahren nach Freud. Entwicklungen 1940–1975. Stuttgart: Kohlhammer (2. Auflage 2012).

Freud, A. (1936): Das Ich und die Abwehrmechanismen. Frankfurt am Main: Fischer 2012.

Freud, A. (1972): Schwierigkeiten der Psychoanalyse in Vergangenheit und Gegenwart. Die Sigmund Freud Vorlesungen. Frankfurt am Main: Fischer.

Freud, A., Bergmann T. (1972): Kranke Kinder. Ein psychoanalytischer Beitrag zu ihrem Verständnis. Frankfurt am Main: Fischer.

Freud, A. (1927/1973): Einführung in die Technik der Kinderanalyse. München: Kindler.

Freud, A., Watson, H. (1980): Die Schriften der Anna Freud, 2: 1939-1945: Kriegskinder. München: Kindler.

Freud, A., Watson, H. (1980): Die Schriften der Anna Freud, 3: 1939-1945: Anstaltskinder. München: Kindler.

Freud, A., Watson, H. (1980): Die Schriften der Anna Freud, 6: 1956-1965: Forschungsergebnisse aus der Hampstead Child-Therapy Clinic und andere Schriften. München: Kindler.

Freud, A. (2014): Gedichte. Prosa. Übersetzungen. Hg. v. B. Spreitzer. Wien, Köln: Böhlau.

Holder, A. (2002): Psychoanalyse bei Kindern und Jugendlichen. Geschichte, Anwendung, Kontroversen. Stuttgart: Kohlhammer.

Krapp, K. (2005): Psychologists & Their Theories for Students. Detroit: Thomason Gale.

Spreitzer, B. (2014): Anna Freud. Gedichte – Prosa – Übersetzungen. Wien: Böhlau.

Young-Bruehl, E. (1988): Anna Freud. A Biography. New Haven: Yale University Press 2008.

Ina Hackl

Foto: Dutch National Archive, Sig. 923-9360 / Public domain; Quelle: Wikimedia / Lizenz: CC0 1.0

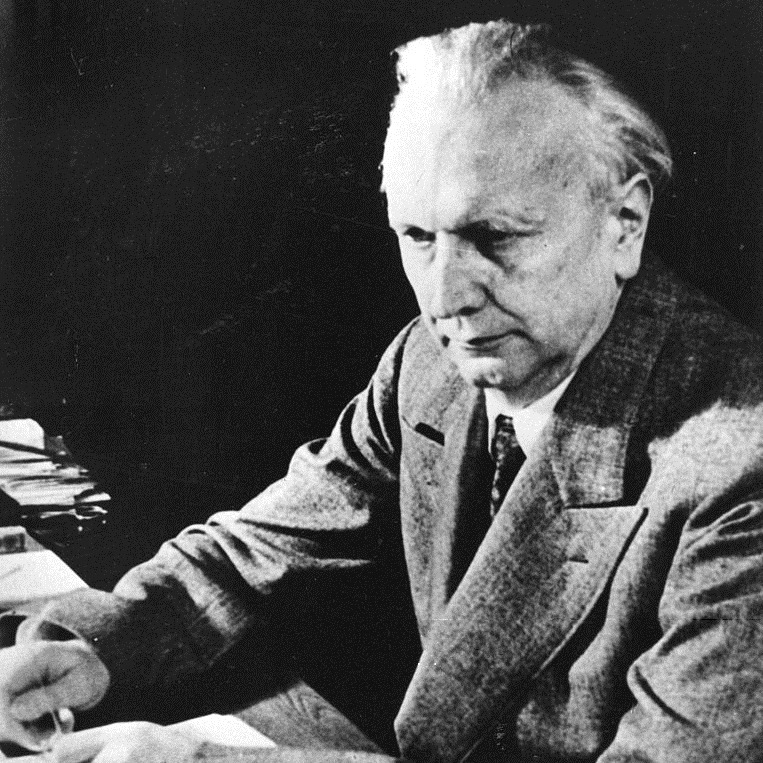

Dührssen, Annemarie

Psychiaterin, Psychotherapeutin und Wegbereiterin für die Anerkennung psychotherapeutischer Verfahren

Annemarie Luise Christine Dührssen (1916-1998) wurde am 22. November 1916 in Berlin-Lankwitz geboren (Vater: Rudolf Dührssen, Mutter: Frieda geb. Brandt). Sie studierte Medizin an den Universitäten Berlin, Bonn und München, spezialisierte sich als Fachärztin für Innere Medizin an der Charité in Berlin und promovierte 1943 bei dem Internisten Richard Siebeck. Ab 1944 war sie Mitarbeiterin im Deutschen Institut für psychologische Forschung und Psychotherapie, dem sog. „Göring-Institut“ in Berlin (AM 2020).

Von 1942 bis 1945 absolvierte Dührssen eine berufsbegleitende psychoanalytische Ausbildung am Deutschen Institut für Psychologische Forschung und Psychotherapie in Berlin; ihre Lehrer waren Felix Boehm, Werner Kemper, Carl Müller-Braunschweig, John F. Rittmeister und Harald Schultz-Hencke. 1945 wurde sie Mitglied in der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG). Von 1946 bis 1949 absolvierte sie eine psychiatrische Facharztweiterbildung bei Rudolf Thiele an der Charité.

Ab 1949 war sie als Mitarbeiterin des Zentralinstituts für psychogene Erkrankungen der Versicherungsanstalt Berlin tätig. 1951 übernahm sie die dort Leitung der Abteilung für Kinder und Jugendliche. 1965 übertrug man ihr die Leitung des gesamten Instituts, die sie bis 1984 innehatte.

Dührssen war Mitgründerin und Mitherausgeberin der Zeitschriften Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie (1952) und Zeitschrift für psychosomatische Medizin und Psychoanalyse (1954). Von 1971 bis 1974 war sie die Vorsitzende der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG).

Ab 1976 war sie parallel zur Leitung des Zentralinstituts für psychogene Erkrankungen Inhaberin des Lehrstuhls für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum Charlottenburg der Freien Universität Berlin. 1985 wurde sie emeritiert. Daneben war sie Honorarprofessorin an der Pädagogischen Hochschule Berlin für das Fach Sonderschulpädagogik und an der Universität Kiel für das Fach Psychotherapie und Psychoanalyse. Sie war Mitglied in mehreren Gremien: Sachverständigenkommission zur Psychiatrie-Enquete, WHO Advisory Board, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Gutachterin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und für die Kassenärztliche Bundesvereinigung.

In ihrem späten disziplinhistorischen Buch Ein Jahrhundert Psychoanalytische Bewegung in Deutschland (1994) befasste sie sich kritisch mit der Rolle der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) und der DPG während der Zeit des Nationalsozialismus. Aufgrund der damit ausgelösten heftigen Kontroversen verzichtete Dührssen 1997 auf ihre Ehrenmitgliedschaft in der DPG (2021).

Dührssen gilt als Vordenkerin und Wegbereiterin der Anerkennung der analytischen Psychotherapie in Deutschland. Sie war maßgeblich daran beteiligt, dass diese 1967 in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherungen aufgenommen wurde. Sie engagierte sich insbesondere für die Verständigung zwischen Psychoanalyse und Psychiatrie.

Annemarie Dührssen starb am 25. Juli 1998 in Berlin.

Ausdifferenzierung der Konzeption der Psychotherapie und vergleichende Analysen

In den 1950er Jahren entwickelte Dührssen eine Sonderform der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie, die „dynamische Psychotherapie“. Diese orientiert sich am Alltagserleben der Klient*innen und konzentriert sich vor allem an aktuellen Konflikten, die zu bearbeiten sind. Sie interessierte sich zudem insbesondere für psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Das 1954 publizierte Lehrbuch Psychogene Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen gilt als Standardwerk der Kinder- und Jugendpsychotherapie. Darin orientiert Dührssen (1954) sich weniger an der Freud‘schen Libidotheorie, sondern vielmehr an Erkenntnissen von Alfred Adler, Fritz Künke und Harald Schultz-Hencke. Ausgehend von einer empirischen Vergleichsstudie zur Entwicklung von Heimkindern und Pflegekindern entwickelte sie auch neue Versorgungskonzepte.

Dührssens wissenschaftliche Schwerpunkte umfassten ein breites Spektrum; diese fanden Niederschlag in sieben Monographien und mehr als 100 Einzelpublikationen (Nölleke 2019). Zu ihren Forschungsgebieten gehörten die vergleichende Psychotherapieforschung wie auch die Erarbeitung eines Risiko-Index, der wesentliche biographische Einflussvariablen zur Entstehung psychogener Erkrankungen zusammenfasste. 1962 und 1965 publizierte sie Arbeiten zur Leistungsfähigkeit psychoanalytischer Behandlung. Als wesentlicher Beitrag gilt ihr Lehrbuch Analytische Psychotherapie: Theorie – Praxis – Ergebnisse (1972); eine Arbeit zur Konzeption von psychoanalytisch orientierten Behandlungsverfahren, in der sie analytische und dynamische Psychotherapie vergleichend betrachtete.

Medizinische Anerkennung der Psychotherapie

Bereits ab den 1950er Jahren publizierte Dührssen empirische Studien zur Wirksamkeit analytisch orientierter Psychotherapien (Duckheim 2021). Diese legten die Grundlagen für ihre späteren katamnestischen Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit ambulanter Psychotherapie, die Dührssen 1962 in der Zeitschrift für psychosomatische Medizinund 1965 gemeinsam mit Eduard Jorswieck in der Fachzeitschrift Der Nervenarzt veröffentlichte. Diese Studien zur Effizienz psychotherapeutischer Behandlung gelten als Ausgangspunkt für die Aufnahme der Psychotherapie in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen (1967; vgl. Lockot 2010). Die folgenden dreißig Jahre war Dührssen maßgeblich an der Entwicklung und Ausgestaltung von Psychotherapeut-Richtlinien in der kassenärztlichen Versorgung beteiligt (Duckheim 2019). Dies wird nicht nur als fachliche Anerkennung, sondern auch als finanzielle Absicherung für Therapeut*innen wie auch als Grundlage einer breiten psychotherapeutischen Versorgung der Bevölkerung verstanden (Duckheim 2021).

Verhältnis zur Psychiatrie

Annemarie Dührssen war Mitglied in der ab August 1971 von der Bundesregierung einberufenen Sachverständigenkommission zur Psychiatrie-Enquete wie auch in der zugehörigen Nomenklatur-Kommission. Ab Ende Mai 1972 amtierte sie dort als Vorsitzende der Arbeitsgruppe „Psychotherapie/Psychosomatik“, welcher Vertreter der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung und wissenschaftlichen Forschung, der Krankenkassen und verschiedener Fachgesellschaften angehörten (Dörre 2021). Die Arbeitsgruppe befasste sich insbesondere mit folgenden Themen: Gutachten zur Epidemiologie der Neurosen, Erhebung über psychotherapeutisch tätige Ärzte, Psychologen und Psychagogen, Umfrage zur psychiatrischen Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung von Ärzten bzw. Psychiatern (in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe „Ausbildung“) (Söhner 2017). Aufgrund massiver Konflikte zur Vorlage des Zwischenberichts im Oktober 1973 innerhalb der Arbeitsgruppe wie auch mit weiteren Angehörigen der Sachverständigenkommission zog sich Dührssen aus dem Engagement weitgehend zurück (Söhner 2020; Dörre 2021).

Nach längeren Debatten konstituierte sich ab Anfang 1974 die AG „Psychotherapie/Psychosomatik“ neu und engagierte sich in anderer Zusammensetzung (fünf Arbeitsgruppen sowie eigenes Koordinationsgremium für Psychotherapie) weiter (Söhner 2017). Damit nahm die Psychotherapie Einfluss auf den Abschlussbericht der Psychiatrie-Enquete und die darin enthaltenen Empfehlungen der Sachverständigenkommission.

Rezeption

Fachkolleg*innen und Historiker*innen erinnern Dührssen als „eine der bedeutendsten Vertreterinnen der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie in Deutschland“, die „die Entwicklung des Fachs in der Zeit nach 1945 maßgeblich mitbestimmt“ habe (Rüger 1999: 482). Ihre Positionen werden beschrieben als „offen für neue Entwicklungen, undogmatisch und jeglicher Orthodoxie abhold“ (Tschuske 2005: 109).

Dührssen wird erinnert als eine in Forschung und Berufspolitik engagierte Person, die das Denken in ihrem Fach wie auch das derzeitige psychotherapeutische Versorgungssystem in Deutschland maßgeblich geprägt hat. Ihre professionelle Grundposition formulierte sie bereits 1949 in ihrer Publikation über Psychopathie und Neurose. Hier bekräftigt Dührssen (1949: 400) klar eine notwendige Verständigung zwischen Psychoanalyse und Psychiatrie: „Eine Verständigung zwischen beiden wissenschaftlichen Disziplinen ohne Polemik und getragen von der Bereitwilligkeit zu eventuell vorzunehmenden sachlichen Korrekturen wird für die weitere wissenschaftliche Entwicklung jedenfalls nur fruchtbar sein.“

Auszeichnungen

1981: Dr.-Heinrich-Hoffmann-Medaille der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie.

Literatur

Akademie für Psychoanalyse und Psychotherapie München (AM) (Hg.) (2020): Die Geschichte der Akademie für Psychoanalyse und Psychotherapie. URL: https://psychoanalyse-muenchen.de/geschichte2 (28.04.2021).

Berger M. (2009): Annemarie Dührssen – Ihr Leben und Wirken. In: heilpaedagogik.de (2), S. 14-18.

Castell, R., J. Nedoschull, M. Rupps, D. Bussiek (2003): Geschichte der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland in den Jahren 1937 bis 1961. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG) (Hg.) (2021): DPG-Homepage – Informationen – Ehrenmitglieder. URL: https://dpg-psa.de/DPG-Ehrenmitglieder.html (28.04.2021).

Dörre, S. (2017): Fachgesellschaften als Grenzzieher – boundary work in der Psychowissenschaften. Berlin (Typoskript).

Dörre, S. (2021): „Im wesentlichen von den Psychiatern gesteuert, welche uns das ganze Problem eingebrockt haben.“ Die Psychotherapie in der Psychiatrie-Enquete. In: LuziferAmor – Zeitschrift für Geschichte der Psychoanalyse 67, Sonderheft: 50 Jahre Psychiatrie-Enquete, S. 7-48.

Duckheim, S. (2021): „… daß jedes Besser ein Feind des Guten ist …“ Zu Annemarie Dührssens Plädoyer für eine realitätsgerechte Psychoanalyse im Kontext ihrer Wirksamkeitsstudien. In: LuziferAmor – Zeitschrift für Geschichte der Psychoanalyse 67, Sonderheft: 50 Jahre Psychiatrie-Enquete, S. 49-70.

Duckheim, S. (2019): Annemarie Dührssen oder die gesundheitspolitische Anpassung der Psychoanalyse. In: A. Geisthövel, B. Hitzer (Hg.): Auf der Suche nach einer anderen Medizin. Psychosomatik im 20. Jahrhundert. Frankfurt: Suhrkamp, S. 233-242.

Dührssen, A. (1949): Psychopathie und Neurose. In: Psyche 2, S. 380-400.

Dührssen, A. (1952): Zur Frage der Anlagefaktoren, welche die Persönlichkeitsentwicklung gefährden. In: Psyche 6, S. 67-80.

Dührssen, A. (1954): Psychogene Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dührssen, A. (1962): Katamnestische Ergebnisse bei 1004 Patienten nach analytischer Psychotherapie. In: Zeitschrift für Psychosomatische Medizin 8, S. 94-113.

Dührssen, A. (1972): Analytische Psychotherapie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dührssen, A. (1981): Biographische Anamnese. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dührssen, A. (1984): Risikofaktoren für die neurotische Krankheitsentwicklung. In: Zeitschrift für Psychosomatische Medizin 30, S. 18-42.

Dührssen, A. (1988): Dynamische Psychotherapie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dührssen, A. (1958): Heimkinder und Pflegekinder in ihrer Entwicklung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dührssen, A. (1960): Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dührssen, A. (1943): Zur Kenntnis der Fibrome der Tunica vaginalis testis. Med. Diss. Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin.

Dührssen, A., E. Jorswieck (1965): Eine empirisch-statistische Untersuchung zur Leistungsfähigkeit psychoanalytischer Behandlung. In: Der Nervenarzt 36, S. 166-169.

Dührssen A., K. Lieberz (1999): Der Risiko-Index. Ein Verfahren zur Einschätzung und Gewichtung von psychosozialen Belastungen in Kindheit und Jugend. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dührssen, A. (1956/57): Die Beurteilung des Behandlungserfolgs in der Psychotherapie. In: Zeitschrift für Psychosomatische Medizin 3, S. 201-210.

Dührssen, A. (1964): Katamnestische Untersuchungen zur Gruppentherapie. Ergebnisse bei 270 behandelten Patienten fünf Jahre nach Abschluß der Therapie. In: Zeitschrift für Psychosomatische Medizin 10, S. 120-126. Dührssen, A. (1971): Zum 25-jährigen Bestehen des Instituts für Psychogene Erkrankungen der Allgemeinen Ortskrankenkasse Berlin. In: Zeitschrift für Psychosomatische Medizin 17, S. 21-41.

Dührssen, A. (1993): Die ›strenge, tendenzlose Analyse‹ und die Psychoanalyse der Kriegsneurosen. In: Zeitschrift für Psychosomatische Medizin 3, S. 200-204.

Dührssen, A. (1994): Ein Jahrhundert Psychoanalytische Bewegung in Deutschland. Die Psychotherapie unter dem Einfluß Freuds. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Kreuzer-Haustein, U., G. Schmidt (1996): Kritischer Kommentar zu Annemarie Dührssen. Ein Jahrhundert Psychoanalytische Bewegung in Deutschland. In: Psyche 50, S. 564-574

Lockot, R. (1985): Erinnern und Durcharbeiten. Zur Geschichte der Psychoanalyse und Psychotherapie im Nationalsozialismus. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Lockot, R. (1994): Die Reinigung der Psychoanalyse. Die Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft im Spiegel von Dokumenten und Zeitzeugen (1933–1951). Tübingen: Psychosozial-Verlag.

Lockot, R. (2010): DPV und DPG auf dem dünnen Eis der DGPT. Zur Beziehungsgeschichte von Deutscher Psychoanalytischer Vereinigung (DPV) und Deutscher Psychoanalytischer Gesellschaft (DPG) innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie und Tiefenpsychologie (DGPT) bis 1967. In: Psyche 64, S. 1206-1242.

Nölleke, B. (2019; Hg.): Annemarie Dührssen (1916-1998). In: Psychoanalytikerinnen in Deutschland. Hamburg. URL: https://www.psychoanalytikerinnen.de/deutschland_biografien.html#Duehrssen (28.04.2021).

Remschmidt, H. (1999): Nachruf auf Annemarie Dührssen. In: Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 27, (1), S. 76.

Rudolf, G., U. Ruger (2016): Psychotherapie in sozialer Verantwortung. Annemarie Dührssen und die Entwicklung der Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer.

Rüger, U. (1999): In memoriam. Annemarie Dührssen (1916 – 1998). In: Der Nervenarzt 70, S. 482-483.

Schott, H., R. Tölle (2006): Geschichte der Psychiatrie: Krankheitslehren, Irrwege, Behandlungsformen. München: Beck.

Schultz-Venrath, U. (1995): Der Missbrauch von Geschichte als transgenerationelles Traumatisierungsphänomen. Zu Annemarie Dührssens „Ein Jahrhundert Psychoanalytische Bewegung in Deutschland“. In: Psyche 49, S. 392-403.

Söhner, F. (2021): Zwischen Ablehnung und Anerkennung – die Erinnerung an die Psychotherapie im Reformprozess der Psychiatrie. In: LuziferAmor – Zeitschrift für Geschichte der Psychoanalyse 67, Sonderheft: 50 Jahre Psychiatrie-Enquete, S. 77-91.

Söhner, F., H. Fangerau, T. Becker (2017): Die Psychoanalyse als Impulsgeber für die Psychiatrie-Enquete: Ergebnisse aus Akten und Zeitzeugengesprächen. In: Fortschritte der Neurologie und Psychiatrie 85, (12), S. 728-739.

Söhner, F., T. Halling, T. Becker, H. Fangerau (2018): Auf dem Weg zur Reform: Ein netzwerkanalytischer Blick auf die Akteure im Vorfeld der ‚Psychiatrie-Enquete‘ von 1971. In: Sudhoffs Archiv 102, S. 172-210.

Stumm, G., Pritz, A., Gumhalter, P., Nemerski, N., Voracek, M. (Hgs.) (2005): Personenlexikon der Psychotherapie. Wien: Springer, S. 109-110.

Tschuske, V. (2005): Dührssen, Annemarie. In: G. Stumm, A. Pritz, P. Gumhalter, N. Nemerski, M. Voracek (Hgs.) Personenlexikon der Psychotherapie. Wien: Springer, S. 109-110.

Winkler, F. (1999): Leben und wissenschaftliches Werk der Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, Psychotherapeutin sowie Psychoanalytikerin Annemarie Dührssen unter besonderer Berücksichtigung ihres Wirkens für die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Diplomarbeit TU Dresden.

Felicitas Söhner